„Können wir bitte aufhören, klug zu sein – ich brauch jetzt Emotionen!“

Rätselstorys, die dein Kommunikationswissen auf das nächste Level bringen!

Entdecke spannende Mini-Geschichten, löse das Rätsel – und lerne dabei, wie Kommunikation wirklich funktioniert.

#KommunikationVerstehen #RätselMitMehrwert #StoryLearning

„Drive trifft Detail“ – Warum Teams mehr brauchen als nur Tempo

Mittwoch, Punkt 9 Uhr. Die Kaffeemaschine läuft, die Kollegen trudeln ein, und das erste Teammeeting mit dem neuen Abteilungsleiter steht an.

Die Stimmung? Eine Mischung aus Neugier, Skepsis und der Hoffnung, dass es nicht länger dauert als nötig.

Stefan sitzt wie immer auf seinem Stammplatz.

Er ist ein erfahrener, junger Ingenieur, der bereits seit 8 Jahren im Unternehmen arbeitet. Mit analytischem Blick und ruhigem, überlegten Vorgehen hat er bereits mehr bewegt als mancher Marketingstratege, der täglich neue Ideen produziert.

Ben steht vorn.

Er ist neu im Team. Bisher hat er in einem Beratungsunternehmen gearbeitet und nun hat er die Teamleitung übernommen. Jung, dynamisch und sprühend vor Energie lächelt er breit und äußert ohne Umwege sein Anliegen:

„Okay Leute, wir brauchen Ideen. Ideen, die unsere Kunden begeistern und mitreißen!

Stefan, du bist doch schon lange dabei – was würdest du sofort ändern?“

Stefan schaut auf.

Spontane Fragen sind nicht sein Lieblingsformat.

Nach kurzem Überlegen sagt er ruhig:

„Ich denke, wir sollten die Schnittstellen zum Supportteam überarbeiten. Die Rückmeldungen zeigen, dass dort oft Verzögerungen entstehen.“

Ben nickt, aber sein Blick wandert schon weiter.

„Okay, danke. Aber ich brauch was, was unsere Kunden begeistert und mitreißt!

Leute, wir müssen hier mehr Energie reinbringen!“

Stefan sagt nichts mehr. Er fühlt sich übergangen. Nicht zum ersten Mal.

—

Nach dem Meeting hört er zufällig, wie Ben zu einem Kollegen sagt:

„Der Stefan ist nett, aber irgendwie fehlt da der Drive. Ich weiß nicht, ob er in die neue Richtung passt.“

Autsch. Stefan ist enttäuscht.

Seit 8 Jahren arbeitet er zuverlässig, verbessert Prozesse, löst Kundenprobleme. Er ist keiner, der gerne viel Wind macht – aber ein verlässlicher Leistungsträger.

In den nächsten Tagen zieht er sich deutlich zurück und hält sich aus jeglichen Diskussionen heraus.

Ben merkt, dass Stefan „unmotiviert“ wirkt.

Beide fühlen sich missverstanden. Und von nun an reden sie nicht mehr miteinander.

Rätselfrage an dich!

Eigentlich wollen doch beide dasselbe: „Die Firma voranbringen und die Kunden zufrieden stellen.“

Was also ist hier passiert?

Warum fühlen sich beide unverstanden – obwohl sie eigentlich das Gleiche wollen?

Mach dir Gedanken zur Situation und überlege, welche Kommunikationsstrategie den beiden helfen könnte.

„Ein Satz, ein Knall – und plötzlich herrscht Funkstille im Büro – der Podcast“

#Rätselstory #Kommunikationswissen #Konfliktmanagement #Dauer: 4,39 Minuten

Rätselfrage an Hörer:innen

Eigentlich wollen doch beide dasselbe: „Die Firma voranbringen und die Kunden zufrieden stellen.“

Was also ist hier passiert?

Warum fühlen sich beide unverstanden – obwohl sie eigentlich das Gleiche wollen?

Mach dir Gedanken zur Situation und überlege, welche Kommunikationsstrategie den beiden helfen könnte.

Was läuft hier schief?

Psychologisch betrachtet: Zwei Persönlichkeiten, zwei Welten

Ben ist extrovertiert: Er denkt beim Reden, liebt Tempo, Energie, Begeisterung.

Stefan ist introvertiert: Er denkt erst, bevor er spricht. Er mag Tiefe, Struktur, Substanz.

Beide wollen das Beste – aber sie senden auf völlig unterschiedlichen Frequenzen.

- Ben interpretiert Stefans ruhige Art als Desinteresse.

- Stefan empfindet Bens Tempo als übergriffig.

Das Ergebnis: Missverständnisse, Rückzug, Frust.

Neurologisch betrachtet: Was passiert im Körper?

- Ben ist im „Aktivierungsmodus“: Sein sympathisches Nervensystem ist aktiv. Er ist auf Aktion, Austausch und schnelle Reaktion eingestellt.

- Stefan wird durch die spontane Ansprache und das hohe Tempo überfordert. Sein Gehirn schaltet in den „Schutzmodus“ – das parasympathische Nervensystem übernimmt. Er zieht sich zurück, um sich zu sortieren.

Das Problem: Beide sind in völlig unterschiedlichen Zuständen – und können sich dadurch kaum noch erreichen.

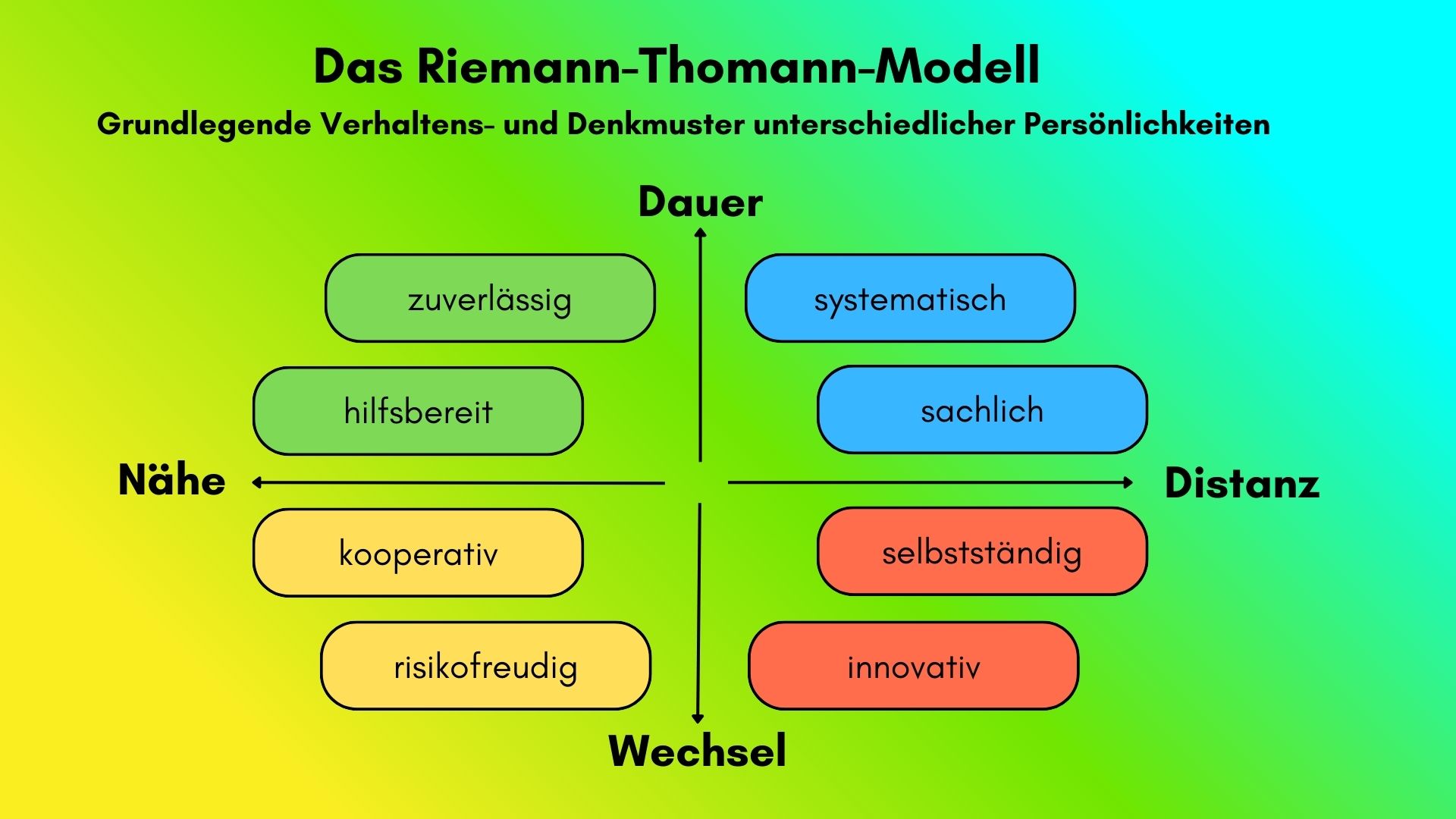

Unterschiedliche Kommunikationsstile erkennen und verstehen – mit dem Riemann-Thomann-Modell

In jedem Team treffen unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander – das kann zu Missverständnissen führen, besonders zwischen introvertierten und extrovertierten Mitarbeitenden.

Nutze das Riemann-Thomann-Modell, um diese Unterschiede für dich und andere greifbar zu machen.

Es beschreibt vier Grundausrichtungen, die sich direkt auf Kommunikation und Zusammenarbeit auswirken:

- Nähe-Personen: suchen Kontakt, Austausch, Teamgefühl

- Distanz-Personen: brauchen Rückzug, Eigenständigkeit, klare Strukturen

- Dauer-Personen: bevorzugen Stabilität, Verlässlichkeit, Routinen

- Wechsel-Personen: mögen Abwechslung, Dynamik, neue Impulse

Zur Rätselstory

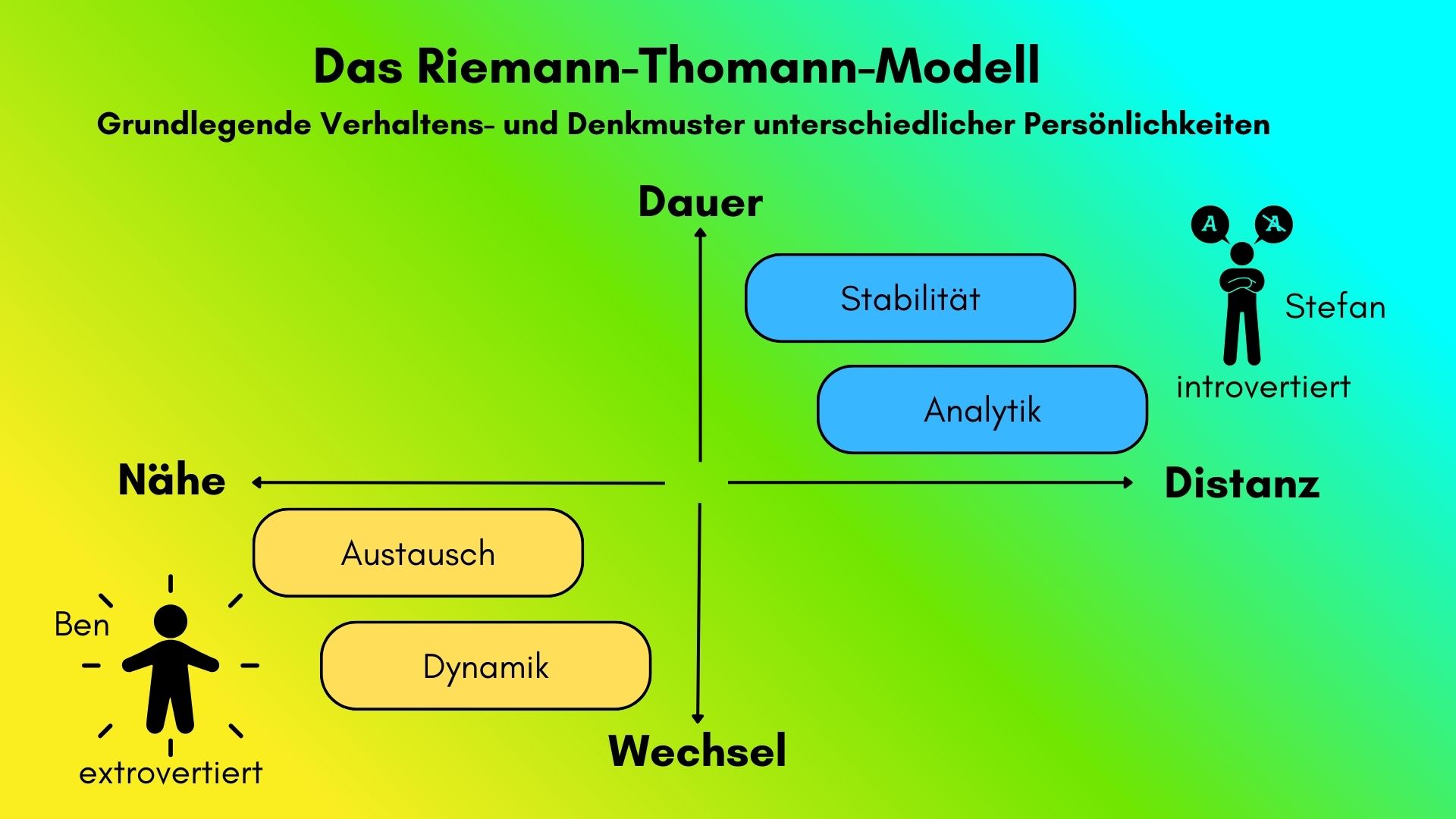

In unserer kurzen Geschichte müssen 2 Vertreter ganz unterschiedlicher Kommunikationsstile zusammenarbeiten.

Stefan, der erfahrene Ingenieur (introvertiert).

„Er kommuniziert überlegt und braucht Zeit zum Nachdenken – eine ruhige, gut organisierte Umgebung unterstützt ihn dabei.“

Ben, der neue Abteilungsleiter (extrovertiert).

„Er denkt gern laut, bringt sich spontan ein und blüht im direkten Austausch mit anderen auf.“

Riemann Thomann Modell – Beispiel

Wie kannst du persönlich dieses Wissen im Alltag nutzen?

- Du kannst Spannungen besser einordnen und gezielt ansprechen.

- Du vermittelst Verständnis, ohne zu bewerten.

- Du stärkst die Zusammenarbeit, indem du zeigst: Unterschiede sind kein Problem – sie sind eine Ressource.

Psychologische Kommunikationsmodelle im Einsatz

-

Paul Watzlawick – „Man kann nicht nicht kommunizieren“

Stefan kommuniziert durch Rückzug – das ist auch eine Botschaft.

Ben interpretiert das als Ablehnung oder Passivität.

Beide senden Signale – aber sie werden falsch gedeutet.

-

Schulz von Thun – Vier-Ohren-Modell

Ben spricht mit dem Appell-Ohr: „Begeistere mich!“

Stefan antwortet mit dem Sach-Ohr: „Hier ist ein Problem.“

Die Botschaften passen nicht zusammen – es entsteht Frust.

- Transaktionsanalyse

Ben spricht aus der elterlichen Rolle: „Ich weiß, was gut ist!“

Stefan antwortet aus der erwachsenen Rolle: „Hier sind Fakten.“

Ben rutscht dann in die kritische Elternrolle („Fehlt der Drive“)

Stefan in die verletzte Kindrolle („Ich werde nicht gesehen“).

-

Riemann-Thomann-Modell

Ben (extrovertiert) ist wechsel- und näheorientiert – er liebt Dynamik und Austausch.

Stefan (introvertiert) ist dauer- und distanzorientiert – er mag Stabilität und Analytik.

Ihre Grundbedürfnisse kollidieren – ohne dass sie es merken.

-

Gewaltfreie Kommunikation (GFK)

Ben bewertet mit seiner Bemerkung die Situation („Fehlt der Drive“)

statt seine Interessen und Bedürfnisse zu äußern („Ich wünsche mir mehr Begeisterung“).

Stefan äußert keine Gefühle – sondern nur sachliche Inhalte.

Es fehlt die Verbindung auf emotionaler Ebene.

- NLP-Kommunikationsmuster

Ben nutzt visuelle Sprache („mitreißen, begeistern“)

Stefan denkt auditiv und kinästhetisch („Rückmeldungen, Verzögerungen“).

Sie sprechen in unterschiedlichen Sinneskanälen – und verstehen sich nicht.

Tipps für den Alltag

Für extrovertierte Menschen wie Ben

- Gib Raum für Nachdenken

Frag: „Willst du kurz überlegen und später antworten?“ - Wertschätze stille Beiträge

Sag: „Danke für deine ruhige Analyse – das bringt uns weiter.“ - Vermeide Bewertungen

Statt „Fehlt der Drive“ lieber: „Ich wünsche mir mehr Austausch.“

Für introvertierte Menschen wie Stefan

- Bereite dich vor

Schreib dir vorher Gedanken auf – dann bist du sicherer. - Sprich deine Bedürfnisse aus

Sag: „Ich brauche etwas Zeit, um gute Ideen zu entwickeln.“ - Zeige die Wirkung deiner Arbeit

Mach sichtbar, was du leistest – auch wenn du leise bist.

Empfehlung für Führungskräfte

Umgang mit introvertierten und extrovertierten Mitarbeitenden – als Führungskraft wirksam steuern

Wenn du als Führungskraft so einen Konflikt beobachtest, kannst du durch folgende Tipps und Maßnahmen, die Situation verbessern.

-

Individuelle Bedürfnisse erkennen

- Introvertierte Mitarbeitende brauchen oft Zeit zum Nachdenken, bevorzugen schriftliche Kommunikation und arbeiten gern in ruhiger Umgebung.

- Extrovertierte Mitarbeitende suchen den direkten Austausch, denken beim Reden und sind oft impulsiv und schnell im Handeln.

Tipp: Frage beide gezielt:

„Wie kommunizierst du am liebsten im Team?“

„Was brauchst du, um dich gehört und eingebunden zu fühlen?“

-

Kommunikationsformate anpassen

- Biete strukturierte Meetings mit klaren Redezeiten, damit introvertierte Stimmen nicht untergehen.

- Nutze offene Formate wie Brainstormings oder kurze Check-ins, in denen extrovertierte Mitarbeitende sich spontan einbringen können.

Tipp: Kombiniere schriftliche und mündliche Kommunikationswege – z. B. kurze Memos vor Meetings oder Follow-ups per Mail.

-

Verständnis fördern – mit dem Riemann-Thomann-Modell

Erkläre im Team, dass Menschen unterschiedlich ticken.

Nutze das Riemann-Thomann-Modell, um diese Unterschiede greifbar zu machen.

- Introvertierte Mitarbeitende tendieren oft zu Distanz und Dauer – sie kommunizieren überlegt, brauchen Zeit zum Nachdenken und bevorzugen ruhige, strukturierte Umgebungen.

- Extrovertierte Mitarbeitende neigen eher zu Nähe und Wechsel – sie sind spontan, reden gern und viel, und blühen im direkten Austausch auf.

Tipp: Nutze einfache Beispiele:

„Manche brauchen Rückzug, andere den Austausch – beides ist wertvoll.“

(Siehe den Absatz „Special- Riemann-Thomann-Modell“)

-

Rollen und Aufgaben passend verteilen

- Gib introvertierten Mitarbeitenden Aufgaben, die Analyse, Struktur und Tiefgang erfordern.

- Gib extrovertierten Mitarbeitenden Aufgaben, die Kommunikation, Dynamik und Flexibilität verlangen.

Tipp: Betone, dass beide Typen sich ergänzen – nicht konkurrieren.

- Teamkultur aktiv gestalten

- Fördere gegenseitige Wertschätzung:

„Ich sehe, wie unterschiedlich ihr arbeitet – und wie gut das zusammenpassen kann.“ - Schaffe Raum für Feedback und Reflexion – z. B. in kurzen 1:1-Gesprächen oder Team-Retros.

Weiterführende Literatur

- Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden 1–3 – Verständlich und praxisnah erklärt er die vier Seiten einer Nachricht und das innere Team.

- Friedrich Glasl: Selbsthilfe in Konflikten – Ein praktisches Handbuch zur eigenständigen Konfliktbearbeitung mit klaren Methoden und anschaulichen Fallbeispielen.

- Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation – Ein praktischer Leitfaden für einfühlsame und klare Gespräche.

- Friedemann Schulz von Thun: Reden als Führungskraft – Kommunikationspsychologie für Führungskräfte, die bewusst und wirkungsvoll mit ihren Teams sprechen wollen.

Hinterlasse einen Kommentar